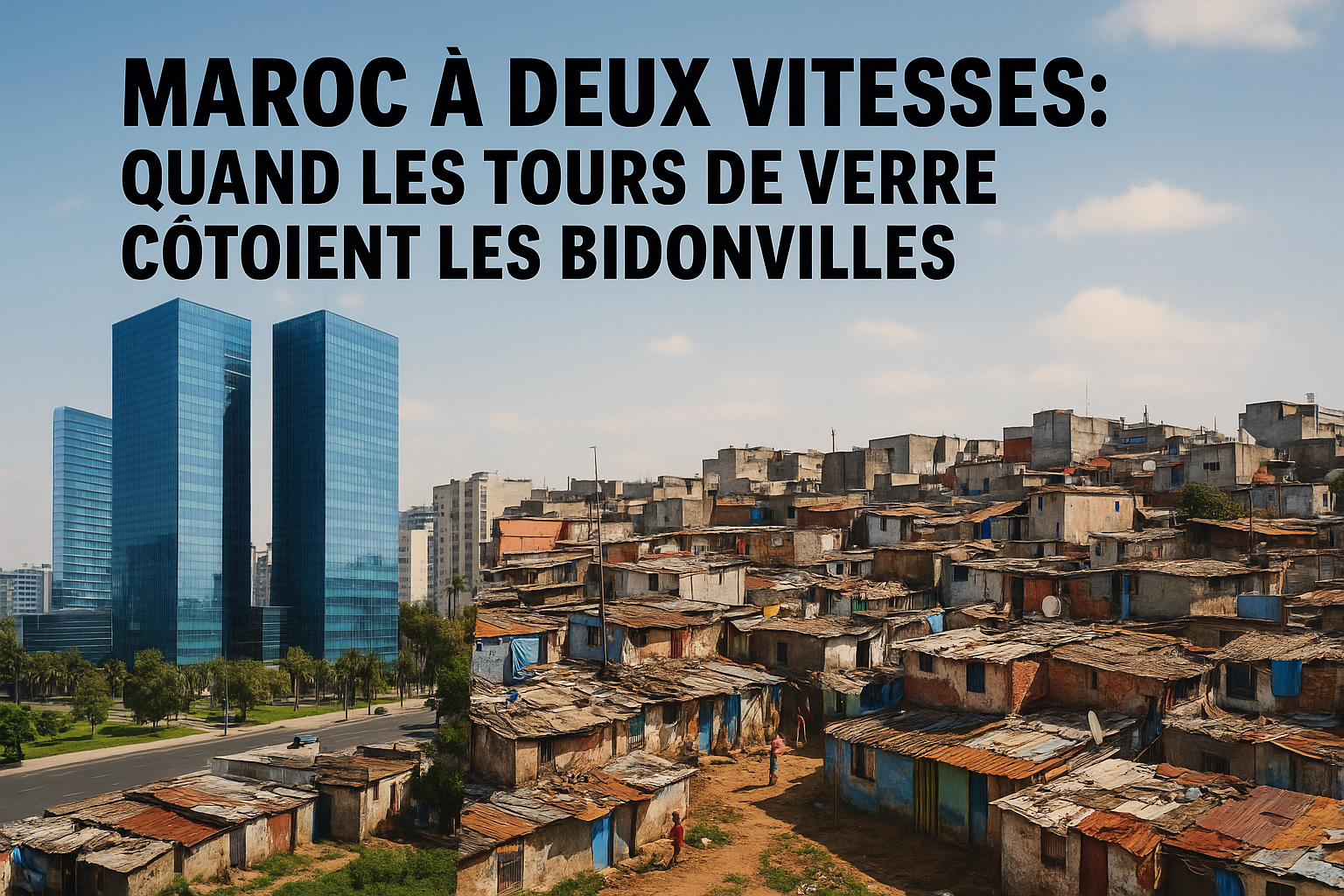

À Casablanca, Rabat, Marrakech ou Agadir, les gratte-ciel flambant neufs se dressent comme des promesses de modernité. Les façades de verre reflètent un Maroc ouvert aux capitaux, tourné vers l’international. Mais à quelques kilomètres, parfois à quelques rues, les bidonvilles et les quartiers informels rappellent une autre réalité: celle d’une population qui peine à trouver un logement décent, un emploi stable, ou simplement un espace où se sentir « chez soi ». Deux mondes qui se croisent sans jamais se rencontrer.

« Quand je passe devant ces bâtiments, j’ai l’impression d’être touriste dans ma propre ville », confie Samira, 32 ans, employée dans un centre d’appels. « C’est beau, oui. Mais pour qui ? Moi je ne pourrai jamais y mettre les pieds. »

Le Discours de sa Majesté à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône l’a rappelé : « il n’y a pas de place pour un Maroc à deux vitesses ». Pourtant, les contrastes urbains n’ont jamais été aussi visibles. Casablanca Finance City (CFC), vitrine économique du pays, incarne cette fracture : des tours high-tech, climatisées, pensées pour attirer investisseurs et sièges régionaux… mais largement inaccessibles au Marocain moyen.

Dans les tours climatisées, le marbre et l’acier imposent une esthétique froide. Mais pour beaucoup, cette modernité importée ne crée pas de lien. « Ici, tout est pensé pour les investisseurs étrangers », commente Hassan, architecte. « Mais les habitants de Casablanca ont besoin d’espaces verts, de logements adaptés au climat, de lieux de rencontre. Pas seulement de façades vitrées qui surchauffent l’été. »

Ce n’est pas seulement une question d’esthétique. L’urbanisme influence directement le sentiment d’appartenance. Vivre dans une ville où les espaces publics sont privatisés, où les quartiers populaires sont relégués à la périphérie, peut générer anxiété, perte de repères et sentiment d’exclusion.

À Marrakech, même constat. Tandis que de luxueux resorts continuent de pousser à l’entrée de la ville, Fatima, mère de quatre enfants, vit encore dans un douar menacé d’expulsion. « Chaque fois qu’on nous dit que le Maroc avance, je regarde ma maison et je me demande : et nous ? »

Cette cohabitation brutale entre luxe et pauvreté n’est pas seulement économique. Elle est psychologique. « Les inégalités inscrites dans les murs nourrissent colère et résignation », explique Dr. Youssef, psychiatre. « La santé mentale collective est directement liée à la justice spatiale. »

Le contraste quotidien entre luxe ostentatoire et pauvreté persistante renforce une fracture symbolique. Pour beaucoup, voir ces bâtiments « hors-sol » alimente un sentiment d’aliénation : la ville se développe, mais sans eux.

Avec le réchauffement climatique, la question devient encore plus urgente. Les tours vitrées importées d’Europe ou du Golfe ne sont pas adaptées à la chaleur marocaine : elles consomment énormément d’énergie et ignorent les savoir-faire locaux en matière de ventilation et d’ombre.« On oublie que notre architecture traditionnelle – patios, moucharabiehs, tadelakt – était une réponse intelligente au climat », souligne Hassan. « Repenser la ville, c’est aussi renouer avec ces héritages. »

Le roi a tracé une feuille de route : un développement territorial intégré et équitable. Mais pour les habitants, l’essentiel reste simple : retrouver une ville où chacun peut se sentir chez soi.

Samira, devant les tours de CFC, conclut d’une phrase qui résume le malaise collectif :

« Elles brillent… mais pas pour nous. »

Par Dr Wadih Rhondali – Psychiatre

Contactez Nous

Contactez Nous