Depuis mon retour de France à Marrakech, depuis l’éternité de la vie, j’ai laissé la politique derrière moi. Et pourtant, me voilà, nez dans les chiffres, oreille dans le vacarme des réseaux, à écrire le rapport que j’aurais voulu ne pas écrire. Le Maroc raffole de dramaturgie ; il lui manque l’audit. Alors, j’audite.

I. La scène, d’abord : 2021–2025, gouverner en terrain miné

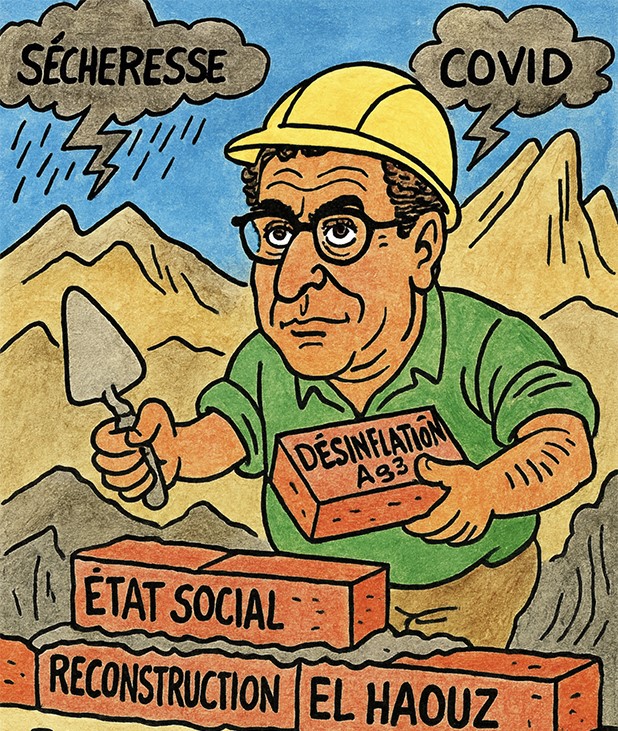

Monsieur Aziz Akhannouch hérite d’un pays encore chiffonné par le Covid, essoré par la sécheresse, puis frappé par un séisme qui a bousculé montagnes, maisons et priorités. On peut ironiser sur le « gouvernement des technos » ; on ne contourne pas un contexte où l’État doit réparer, amortir, et en même temps réformer. Le théâtre est là : inflation importée, chômage endurant, investissements à relancer, et, soudain, la reconstruction d’El Haouz qui redistribue l’agenda public. À ce jeu, le pouvoir a choisi trois cartes : contenir les prix, bétonner l’État social et tenir la promesse de reconstruire. Les données existent ; regardons-les.

II. L’économie réelle, sans slogans

Inflation. Après le pic de 2022–2023, le reflux est net : 6,6 % (2022), 6,1 % (2023), puis 0,9 % en 2024, avec une cible 2025 autour de 1–1,2 % selon les éléments publics recoupés par un fact-check récent. À l’échelle méditerranéenne, c’est un atterrissage honorable. Le débat n’est pas de nier la douleur 2022–2023, mais de constater que le thermostatique monétaire et budgétaire a fini par refroidir la casserole.

Croissance & emploi. Ici, le verre est à moitié vide : le FMI voit 3,9 % en 2025 si l’agriculture respire enfin, mais pointe un chômage à 13 % et la transition douloureuse de l’emploi rural. Les promesses initiales de création massive d’emplois se heurtent à la réalité d’un tissu productif trop étroit et à des années de sécheresse qui déplacent la main-d’œuvre. Traduction : l’inflation recule, mais l’emploi ne suit pas encore.

État social. C’est la pièce maîtresse du mandat : généralisation de la protection sociale et aide sociale directe. D’un côté, couverture médicale étendue à plus de 20 millions de personnes ; de l’autre, transferts monétaires lancés fin 2023 et désormais massifs : 40,5 Mds DH distribués à 4 millions de familles (ordre de grandeur, chiffres actualisés), soit un amortisseur inédit dans l’histoire sociale du pays. On peut critiquer le ciblage ou les effets de seuil ; on ne peut pas nier la rupture d’échelle.

III. Le séisme, l’épreuve morale et logistique

Le programme de 120 Mds DH sur 5 ans a été acté au sommet de l’État ; la question est l’exécution. Des bilans publics font état de plus de 51 000 habitations reconstruites ou réhabilitées un an après, avec une montée en charge progressive sur écoles et équipements. La transparence perfectible et les délais inégaux selon les communes ne doivent pas masquer le mouvement d’ensemble : l’appareil a avancé, sous contrôle citoyen croissant. Exiger mieux ne consiste pas à nier ce qui a été fait.

IV. Le vrai talon d’Achille : emploi, eau, communication

Le mandat a des angles morts. L’emploi n’a pas retrouvé sa dynamique : cela se paie en jeunesse désenchantée. L’eau est l’autre passif structurel ; la désalinisation et l’interconnexion avancent, mais trop lentement au regard de la décennie sèche. La communication, enfin : un chef de gouvernement peu « showman » a laissé l’arène sonore à d’autres. Opposition, éditorialistes, YouTube. TikTok. Or, en politique, qui ne raconte pas son action se la voit réécrire par autrui. Le fond existe ; la narration a manqué. Les critiques de journaux internationaux l’ont relevé : promesses trop optimistes, résultats trop pâles côté emploi, et soupçons récurrents de conflits d’intérêts. Sujets qu’un pouvoir sûr de lui devrait traiter frontalement, chiffres et procédures à l’appui.

V. Démontage rapide d’un « sondage » Facebook et d’un plaidoyer paresseux

Le texte de Fatiha Andi enchaîne trois procédés :

-

un sondage informel sur sa propre page,

-

l’hyperbole (« punching-ball national »),

-

l’exutoire géopolitique (les « mouches algériennes »). Commençons par la « science ».

Un sondage Facebook, je pense, auprès de ses amis/abonnés est non probabiliste, auto-sélectionné, non pondéré, non cadré (ni âge, ni sexe, ni territoire, ni taille d’échantillon) et non réplicable. Il n’a aucune validité inférentielle : on ne peut extrapoler aux électeurs ou au « peuple ». Il ignore la marge d’erreur, le biais de disponibilité (ne répondent que les plus motivés), l’effet bulle (l’entre-soi). À la limite, c’est une humeur de réseautage, pas une mesure d’opinion. Prétendre y lire une « lucidité du peuple » est un abus de langage.

Sur le fond, le texte d’Andi réclame un droit à la gratitude (Covid et séisme) tout en exonérant l’exécutif de tout le reste (prix, hôpitaux, inondations). Il confond contexte et responsabilité. Oui, l’exécutif a géré des chocs ; non, cela n’abroge pas l’obligation de livrer sur l’emploi, l’eau, la santé. L’argument « il n’est pas Benkirane » est hors sujet : on juge une capacité à délivrer, pas un style de stand-up. Enfin, l’accusation pavlovienne contre « les khawanjiya » ou « les mouches » ne remplace pas un budget, un chantier, un indicateur.

VI. Entendre la critique radicale… sans avaler la démagogie

Hamid El Mahdaoui et Taoufik Bouachrine ont, chacun depuis leurs trajectoires mouvementées, porté des charges frontales contre le régime de performance du gouvernement : coût de la vie, opacité, conflits d’intérêts. Qu’on approuve leur style ou non, ils incarnent une demande sociale de reddition de comptes. Le point utile dans leur critique : la distribution des coûts (qui paie l’inflation ?), l’indépendance de la décision (quelles barrières contre les intérêts croisés ?), la respiration démocratique (espace critique, pluralisme médiatique). Rien de cela ne s’annule par un « circulez ». Les débats judiciaires autour de ces journalistes, et les alertes d’ONG, rappellent qu’un bilan politique ne se limite pas aux agrégats macro ; il inclut l’écosystème d’expression qui permet de le contester.

VII. Le fact-checking public, utile boussole

À un an des urnes, le fact-checking des déclarations du chef du gouvernement par des médias économiques sérieux est une saine hygiène : inflation, investissement, emploi, reconstruction sont passés au crible des données officielles. On peut y voir un « procès » ; c’est, au contraire, l’antidote à la politique-spectacle. Quand les faits contredisent le storytelling, on ajuste le storytelling ; quand ils confirment des progrès (inflation), on le dit.

VIII. Verdict à ma manière : ni dithyrambe, ni chasse à l’homme

Si l’on se contente de slogans, on dira : « il a tenu l’inflation, reconstruit, socialisé » versus « il a échoué sur l’emploi, communiqué en retrait, laissé les soupçons s’installer ». C’est trop simple. Le réel, commente le sondeur, est plus nuancé :

Points solides : désinflation effective ; déploiement massif de transferts monétaires et de couverture médicale ; cadre de reconstruction mis en place et chantiers effectivement livrés (même si inégaux).

Points faibles : emploi en panne ; investissement privé qui ne décolle pas assez vite ; eau et santé encore sous la ligne de flottaison ; communication déficiente qui laisse les adversaires écrire l’histoire ; gouvernance des conflits d’intérêts à clarifier par des procédures visibles et auditées.

Ce bilan ne se juge pas à l’applaudimètre Facebook d’un chroniqueur, ni à la volée de bois vert des plateaux, ni aux fantasmes complotistes. Il se juge à cinq indicateurs au cordeau d’ici l’échéance : (1) emploi net créé 2025, (2) part des jeunes insérés, (3) exécution budgétaire de la reconstruction (engagé/livré), (4) couverture et qualité des soins primaires, (5) sécurisation hydrique à horizon 2026. Les chiffres existent, les calendriers aussi. Le reste est musique. Hadra khawya.

La politique marocaine gagnera le jour où le débat public laissera moins de place aux postures et plus de place aux tableaux de bord publics consultables par tous. Là est la vraie réponse, sensorielle : montrer les mécanismes, et non emballer les slogans. À Akhannouch, il manque encore la dramaturgie du mécanisme. Cette pédagogie qui enlève aux adversaires le monopole de l’indignation.

Quant au texte de Madame Fatiha Andi : qu’il continue ses sondages d’entre-soi. Le pays, lui, vaut mieux que des captures d’écran. Il mérite des audits ouverts, où les décisions se tiennent devant la peau nue des faits. C’est moins spectaculaire que TikTok ; c’est plus sérieux qu’un « hamdoulillah ». Et c’est ainsi qu’on tranche, chez nous comme ailleurs, entre le réel et la rhétorique.

Par Fouad El Mazouni

Contactez Nous

Contactez Nous