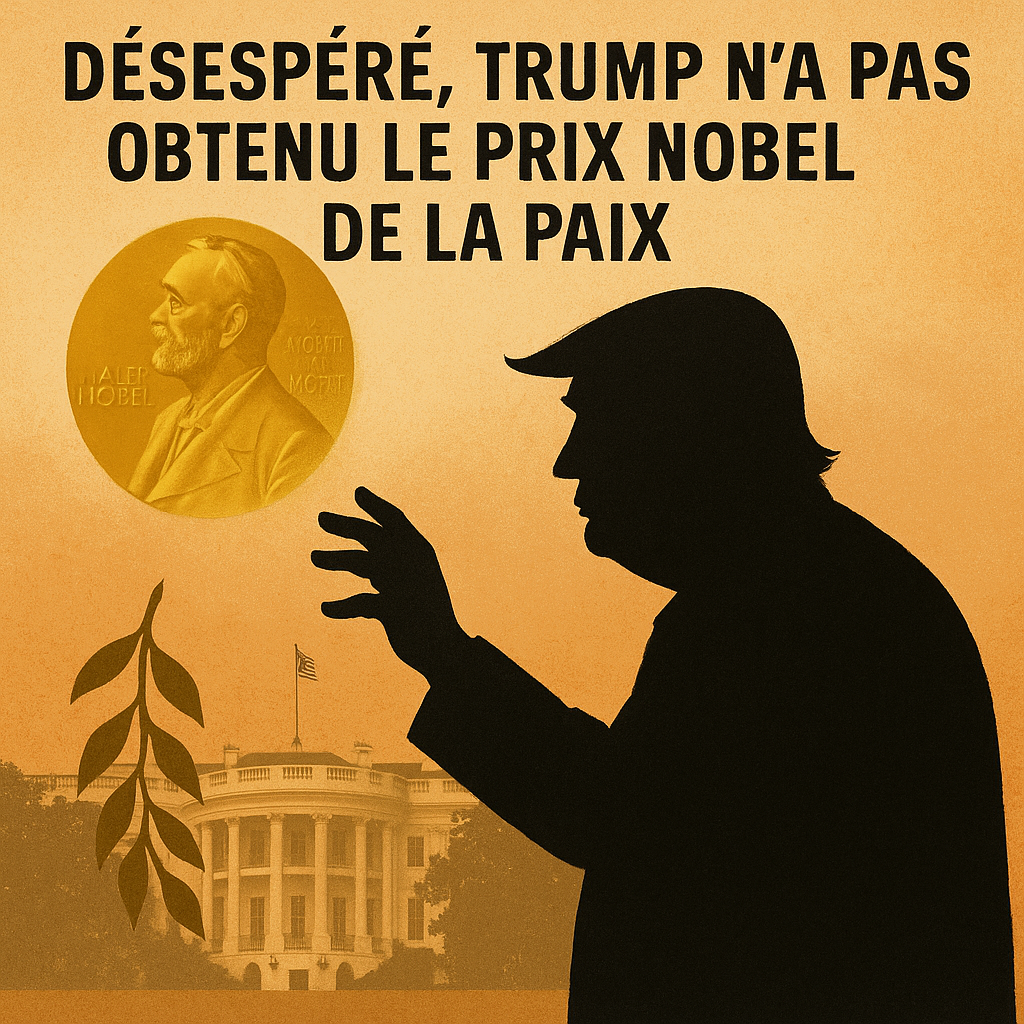

Le monde s’est presque écroulé pour le président américain Donald Trump qui, finalement, a été privé du prix Nobel de la paix, distinction sur laquelle il avait misé toute sa politique étrangère depuis son retour à la Maison-Blanche au début de l’année. Un rêve pour lequel de nombreux chefs d’État s’étaient mobilisés et avaient plaidé.

Il se voyait même le plus méritant, convaincu d’être le mieux placé après avoir fait signer, à la veille de l’annonce de l’attribution par le jury, un accord de « retour à la paix » à Gaza entre le Hamas et Israël. Mais les jeux étaient déjà faits : la lauréate n’est autre que la militante vénézuélienne des droits humains María Corina Machado, farouche opposante au président de son pays, Nicolás Maduro — lui-même honni et menacé, d’ailleurs, par Trump. De quoi plonger ce dernier dans un profond désarroi, lui qui espérait marcher sur les traces de Barack Obama.

Le jury a choisi de récompenser, pour la deuxième année consécutive, une femme symbole de démocratie, de lutte pour les droits humains et de paix, après l’opposante iranienne Narges Mohammadi. Machado a ainsi été préférée à un président américain qui revendiquait des résultats sur plusieurs fronts susceptibles, selon lui, de justifier le Nobel, se targuant d’avoir contribué à la résolution d’au moins sept conflits dans le monde — un bilan que de nombreux médias et observateurs crédibles contestent, niant son rôle réel dans ces accords.

Trump avait fini par construire toute sa diplomatie autour de cet objectif, y consacrant l’essentiel de son temps et clamant haut et fort que le Nobel lui reviendrait de plein droit. Connaissant l’ego démesuré du milliardaire de la Maison-Blanche et sa soif de reconnaissance, on devine aisément sa frustration en ce vendredi d’annonce : il s’attendait à brandir, devant le monde, la preuve de la réussite d’une de ses promesses phares de campagne. Il sera difficile de le consoler de cet échec cinglant.

Par Jalil Nouri

Contactez Nous

Contactez Nous