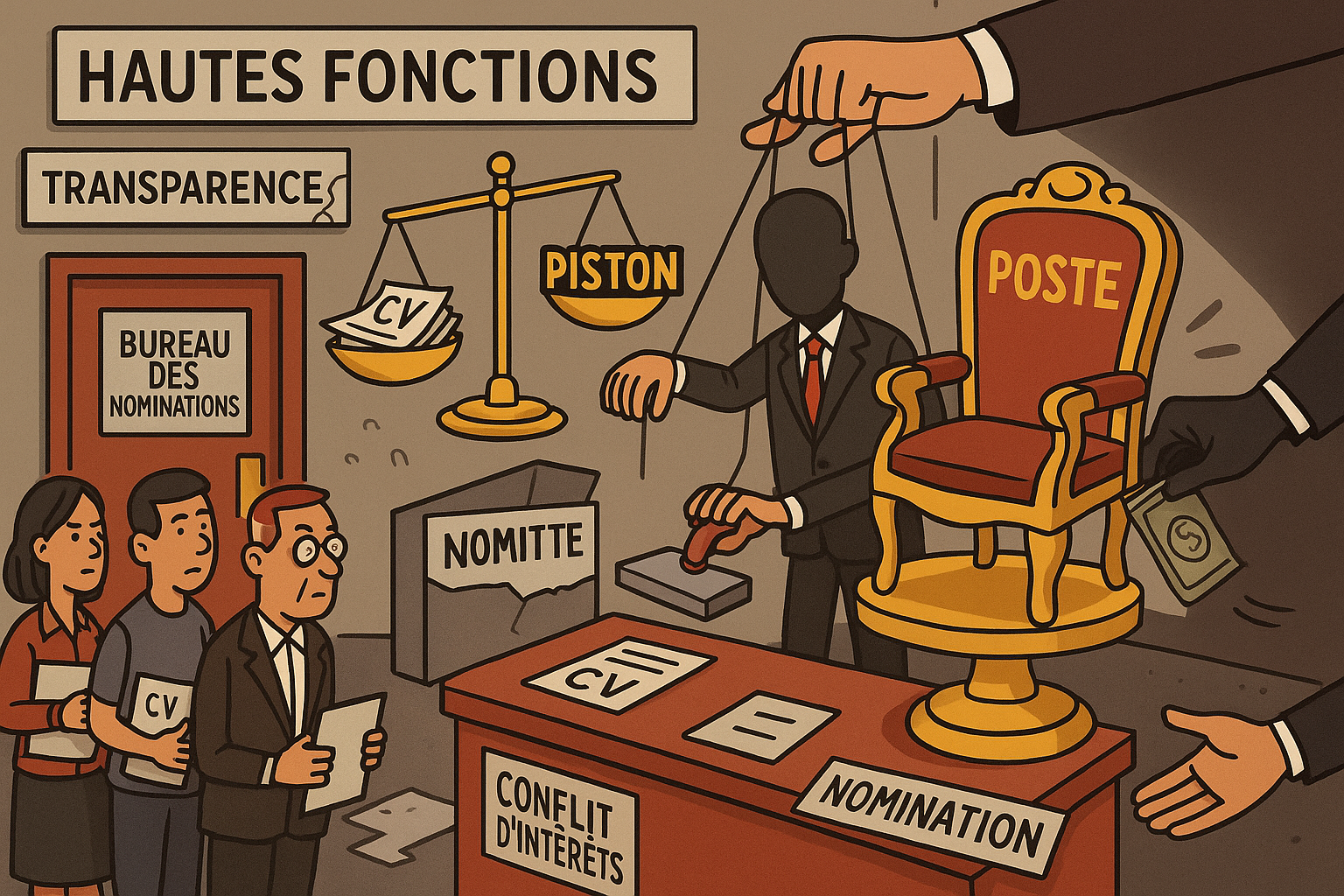

À un an des législatives de septembre 2026, le débat sur le favoritisme et le clientélisme dans les nominations aux hautes fonctions enfle déjà. Dans plusieurs administrations et établissements publics, des désignations de profils perçus comme proches des partis au pouvoir alimentent critiques et suspicion, d’autant que certains nommés sont jugés insuffisamment qualifiés pour la complexité des postes.

Le phénomène, dénoncent des observateurs, traverse les formations de la majorité : ici pour récompenser des loyautés politiques, là pour solder des dettes d’influence auprès de notables, parfois en favorisant des liens familiaux et, dans les cas les plus graves, en monétisant la nomination elle-même — le poste se négocie ou se vend, selon plusieurs témoignages et signalements. Ce mélange des genres produit un double effet délétère : il fragilise la crédibilité des institutions et décourage des cadres compétents, tenus à l’écart de la compétition sur la base du mérite et de la performance.

Les conséquences sont concrètes. Quand la sélection repose plus sur l’appartenance que sur l’expérience, les risques de mauvaise gestion augmentent : stratégies incohérentes, projets retardés, dépenses mal calibrées, et un climat interne miné par la défiance. À cela s’ajoute un effet de reproduction : des responsables propulsés par le piston tendent, à leur tour, à coopter leurs proches, brouillant la chaîne des responsabilités et l’exigence d’accountability.

Plusieurs pistes reviennent avec insistance :

-

Encadrer par la loi les nominations pour les fonctions stratégiques, avec des comités indépendants et des shortlists publiques ;

-

Rendre obligatoires des profils de poste détaillés (compétences, années d’expérience, résultats attendus) et des auditions avec grille de notation ;

-

Publier un rapport annuel de conformité (audits, recours, motifs de sélection), accessible aux citoyens ;

-

Protéger les lanceurs d’alerte et sanctionner les conflits d’intérêts non déclarés.

Reste la question centrale : tenir les partis à distance de la définition des critères et du processus. Tant que la frontière entre gestion publique et calcul partisan sera poreuse, espérer un sursaut relève du vœu pieux. Les prochaines échéances offriront un test de crédibilité : l’État de droit et la qualité du service public se mesurent aussi à la manière dont on nomme celles et ceux qui les dirigent.

Par Mounir Ghazali

Contactez Nous

Contactez Nous

Le ROI corrige les imbéciles dirigent le Maroc il faut les mettre en prison sans jugement

Je pense qu’ils prennent exemple sur la France, c’est exactement comme ça que cela se passe. Clientélisme à outrance, jusqu’au Conseil Constitutionnel.