Au cœur d’une semaine de contestation marquée par des débordements, un constat s’impose : aucune figure politique de premier plan n’a pris l’initiative d’aller au-devant des manifestants pour écouter, dialoguer et désamorcer les tensions. Cette absence interroge la capacité des formations à jouer leur rôle d’intermédiation sociale lorsque le pays tangue.

Longtemps présentés comme des relais entre l’État et la société, les partis ont brillé par leur défaillance d’encadrement. Être un parti, ce n’est pas seulement quadriller des circonscriptions et courir après les voix à l’approche des urnes : c’est former, sensibiliser, créer des espaces de débat avec la jeunesse et, en temps de crise, se porter sur le terrain pour éviter l’irréparable. Or, cette mission a une nouvelle fois été renvoyée aux calendes grecques.

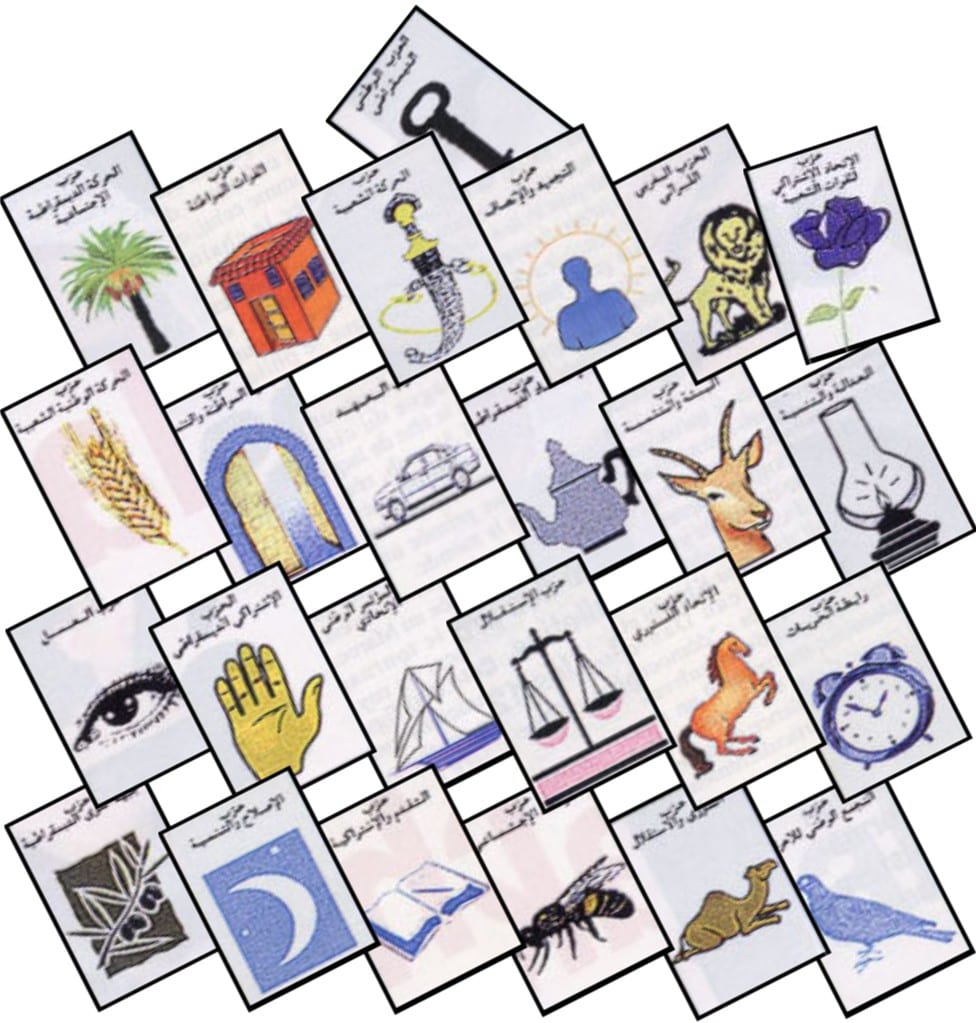

Le décalage avec la jeunesse s’explique aussi par des tendances lourdes : la défiance envers les partis est structurelle. En 2022, à peine une minorité de Marocains déclarait faire confiance aux acteurs politiques, un niveau de confiance bien inférieur à celui accordé à d’autres institutions (armée, police, autorités électorales). Dans l’urne, le sursaut de participation aux législatives de 2021 (50,35 %) n’a pas suffi à recrédibiliser l’offre partisane, malgré la recomposition qui a porté le RNI, le PAM et l’Istiqlal aux trois premières places.

Sur le terrain social, le fossé se creuse. La mobilisation Gen Z 212, née et structurée sur Discord, a rassemblé ces derniers jours des milliers de jeunes dans plusieurs villes autour de griefs concrets : services publics jugés défaillants (santé, éducation) et chômage massif des 15–24 ans, proche d’un tiers selon les estimations récentes évoquées par la presse internationale. Face à cette poussée, les partis ont surtout répondu par des communiqués tardifs appelant au « calme », pendant que les arrestations et les heurts occupaient l’espace médiatique — nourrissant l’idée d’une politique absente du réel.

Dans l’hémicycle, la suite est prévisible : procès en incapacité, promesses d’« alternatives » et motions spectaculaires, sans traduction convaincante en politiques publiques. La politique se réduit alors à un théâtre sans prise, tandis que la rue et les plateformes numériques captent la parole et l’influence. Plusieurs sondages et analyses pointent d’ailleurs un rejet croissant des partis et la crainte d’une démobilisation civique durable si la représentation ne se réinvente pas.

S’ils veulent retrouver leur utilité, les partis doivent réinvestir trois chantiers, avec des objectifs vérifiables :

-

Proximité : présence physique continue dans les quartiers, les campus et les services publics (permanences mobiles, médiation locale).

-

Pédagogie : expliquer clairement contraintes budgétaires et choix politiques, publier des bilans trimestriels lisibles et auditables.

-

Co-construction : intégrer en amont des dispositifs participatifs (jurys citoyens, budgets jeunes, plateformes de doléances suivies d’effets mesurables).

À défaut, d’autres acteurs — informels, numériques, spontanés — continueront de canaliser l’énergie civique. La question demeure, crue mais nécessaire : à quoi servent les partis lorsqu’ils s’absentent précisément quand on les attend ?

Par Salma Semmar

.

Contactez Nous

Contactez Nous