À l’heure où les économies mondiales misent sur l’intégration régionale pour résister aux crises et accélérer leur développement, le Maghreb reste l’un des ensembles les moins intégrés au monde. Une réalité paradoxale pour une région dotée d’atouts géographiques, humains et économiques considérables, mais où les logiques politiques ont pris le pas sur la complémentarité économique.

Un constat alarmant : le commerce intra-maghrébin reste marginal

Le volume du commerce entre les cinq pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie) ne dépasse pas 3% de leur commerce total avec le reste du monde. Un chiffre dérisoire comparé aux blocs régionaux comme l’Union européenne (60 à 70 % d’échanges intra-régionaux) ou l’ASEAN (25 %).

Mais c’est la relation entre le Maroc et l’Algérie qui illustre le mieux ce gâchis économique. À peine 0,5 % d’échanges commerciaux entre ces deux géants voisins — une anomalie pour deux pays qui partagent plus de 1 500 km de frontière terrestre et dont les économies sont pourtant hautement complémentaires.

Une étude de la Banque mondiale : le potentiel d’une croissance partagée

Dès 2008, la Banque mondiale avait publié une étude phare affirmant que la coopération économique entre le Maroc et l’Algérie pourrait générer une hausse de 30 % du PIB par habitant dans chaque pays à moyen terme, et ajouter jusqu’à 1 % de croissance supplémentaire par an.

L’étude mettait en avant des axes de complémentarité évidents :

-

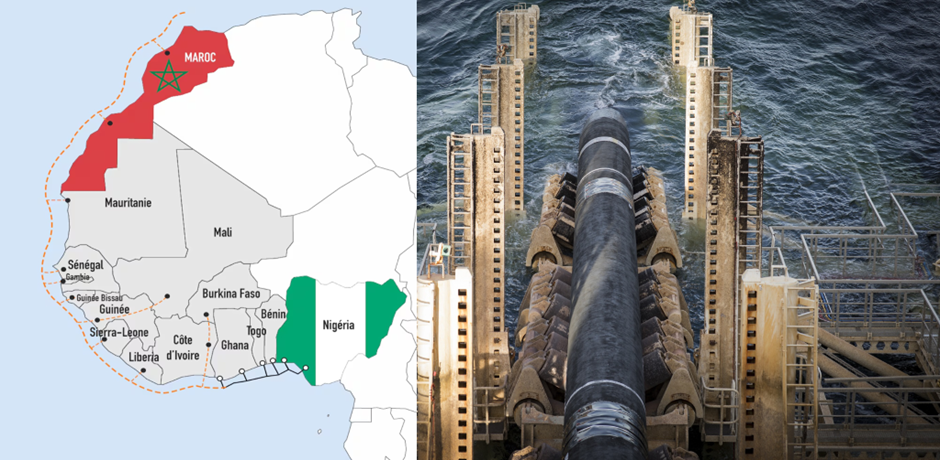

Le Maroc possède un tissu industriel diversifié, une main-d’œuvre qualifiée, un savoir-faire logistique, un secteur agricole performant et une orientation stratégique vers les marchés africains et européens.

-

L’Algérie, quant à elle, dispose de ressources énergétiques colossales, d’un marché intérieur de plus de 45 millions d’habitants et de besoins considérables en diversification économique.

Un partenariat basé sur ces synergies aurait pu faire du duo un moteur de développement régional, capable d’attirer les investissements, de créer de la valeur ajoutée locale et de stimuler les chaînes de valeur industrielles maghrébines.

Une paix froide aux conséquences économiques lourdes

Depuis la fermeture des frontières terrestres en 1994, les tensions politiques entre Rabat et Alger ont gelé tout espoir d’intégration économique structurée. L’Union du Maghreb Arabe (UMA), créée en 1989, est devenue une coquille vide, incapable d’impulser une dynamique d’ensemble.

Le manque de coopération se traduit également par des coûts logistiques élevés, une duplication des infrastructures, une absence de coordination dans les politiques industrielles et douanières, et surtout une perte massive d’opportunités de croissance, d’emploi et de développement humain.

Une fracture politique totale

Au-delà de l’absence de relations économiques, c’est l’ensemble des liens diplomatiques, terrestres et aériens qui sont aujourd’hui rompus entre le Maroc et l’Algérie. Les frontières terrestres sont fermées depuis près de trois décennies, l’espace aérien algérien est interdit aux avions marocains, et la rupture des relations diplomatiques formalisée en 2021 ne fait que figer le statu quo dans une logique d’affrontement stérile. Cette fermeture quasi totale ne fait qu’aggraver les pertes économiques, isoler les peuples et nourrir les malentendus, au détriment du développement régional.

Une intégration régionale, plus que jamais nécessaire

Dans un monde marqué par la recomposition des chaînes de valeur, la transition énergétique et les tensions géopolitiques, le Maghreb ne peut plus se permettre le luxe de l’isolement mutuel. L’intégration régionale n’est pas un luxe politique, mais une nécessité économique et sociale.

Marocains et Algériens partagent une histoire, une langue, une culture et des défis communs. Il est temps que la raison économique prenne le dessus sur les différends politiques, dans l’intérêt des peuples de la région.

Contactez Nous

Contactez Nous

ALGÉRIE ET ALGÉRIENS VEULENT AUCUNE RELATIONS AVEC LE MAROC ÉCONOMIQUEMENT POLITICALE ET ONT ESPÈRE QUE LES FRONTIÈRES ALGÉRIENNES RESTERONT FERMÉ

Est-ce possible d’avoir la reference de l’etude de la banque mondiale cité dans l’article?