Le dernier rapport d’Antonio Guterres au Conseil de sécurité tranche sans ambiguïté : prolonger d’un an le mandat de la MINURSO, jusqu’au 31 octobre 2026, et remettre Rabat et Alger face à leur responsabilité première — rouvrir des canaux de dialogue pour éviter toute escalade. Pour le secrétaire général, la mission onusienne demeure à la fois paratonnerre sécuritaire et « capteur » d’information impartiale dans une zone où les incidents armés persistent à bas bruit.

Sur le terrain, la MINURSO a récemment recensé des tirs attribués à des unités du Polisario, notamment vers Smara et Mahbes ; quatre roquettes ont atterri près d’installations onusiennes, rappelant la fragilité du cessez-le-feu de facto. Les restrictions imposées aux patrouilles de la mission entravent d’ailleurs l’exécution complète de son mandat. Dans le même temps, le rapport signale des avancées d’infrastructures côté marocain — comme la route Es-Smara–Mauritanie —, symboles d’une stratégie d’ancrage par le développement. (Ouverture à la circulation encore attendue.)

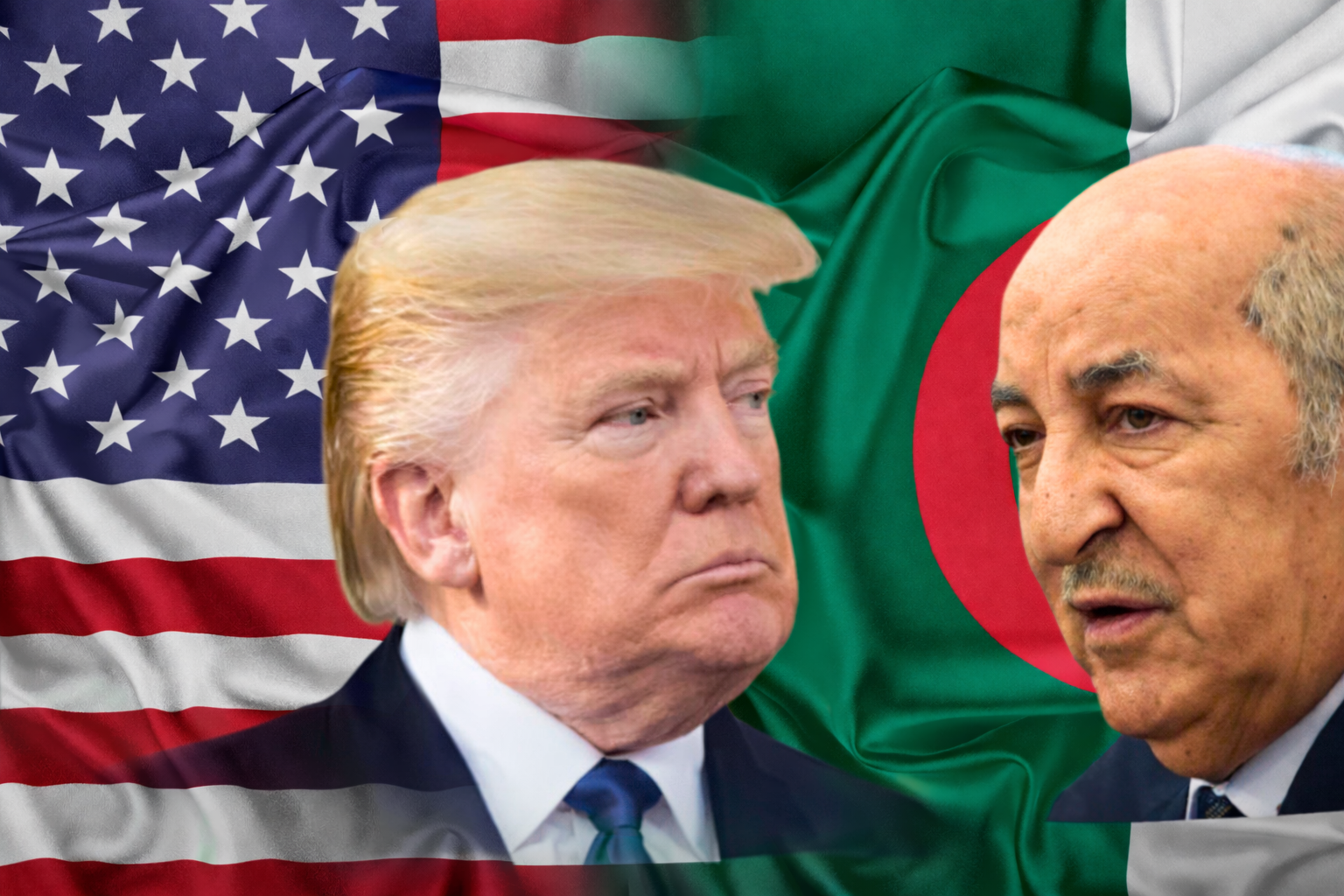

Diplomatiquement, le texte prend acte d’un contexte favorable à la trajectoire marocaine : Washington maintient sa position, et Londres a officialisé en juin son soutien au plan d’autonomie, désormais présenté par trois membres permanents du Conseil comme la base « crédible, viable et pragmatique » pour une issue durable. Ce « cumul d’appuis » ne règle pas le fond, mais consolide un référentiel politique devenu difficile à ignorer dans les capitales.

La variable humanitaire pèse, elle, de plus en plus lourd. Les agences onusiennes alertent sur la hausse de la malnutrition et de l’anémie dans les camps de Tindouf, sur fond de recul des financements. Guterres plaide pour un sursaut des bailleurs et une meilleure traçabilité de l’aide. Au-delà de la compassion, l’enjeu est stratégique : sans filet social, le risque d’embrasement informationnel et d’instrumentalisation grandit.

Ce rapport stabilise sans trancher. Il offre une marge de manœuvre d’un an aux acteurs, mais conditionne la crédibilité du statu quo à trois gestes concrets : (1) lever les entraves opérationnelles de la MINURSO pour restaurer la confiance de terrain ; (2) activer un dialogue technique Maroc–Algérie (sécurité frontalière, prévention des incidents) comme prélude modeste mais tangible à toute relance politique ; (3) transformer le récit du développement dans les provinces du Sud en indicateurs publics (eau, santé, emploi) afin d’adosser l’argument politique à des preuves mesurables.

En clair, l’ONU maintient le couvercle pour éviter la surpression. Aux capitales régionales de baisser le feu, puis d’ajuster la recette : sans désescalade vérifiable ni mieux-disant humanitaire, la prolongation ne serait qu’un temps mort, pas un temps utile.

Contactez Nous

Contactez Nous